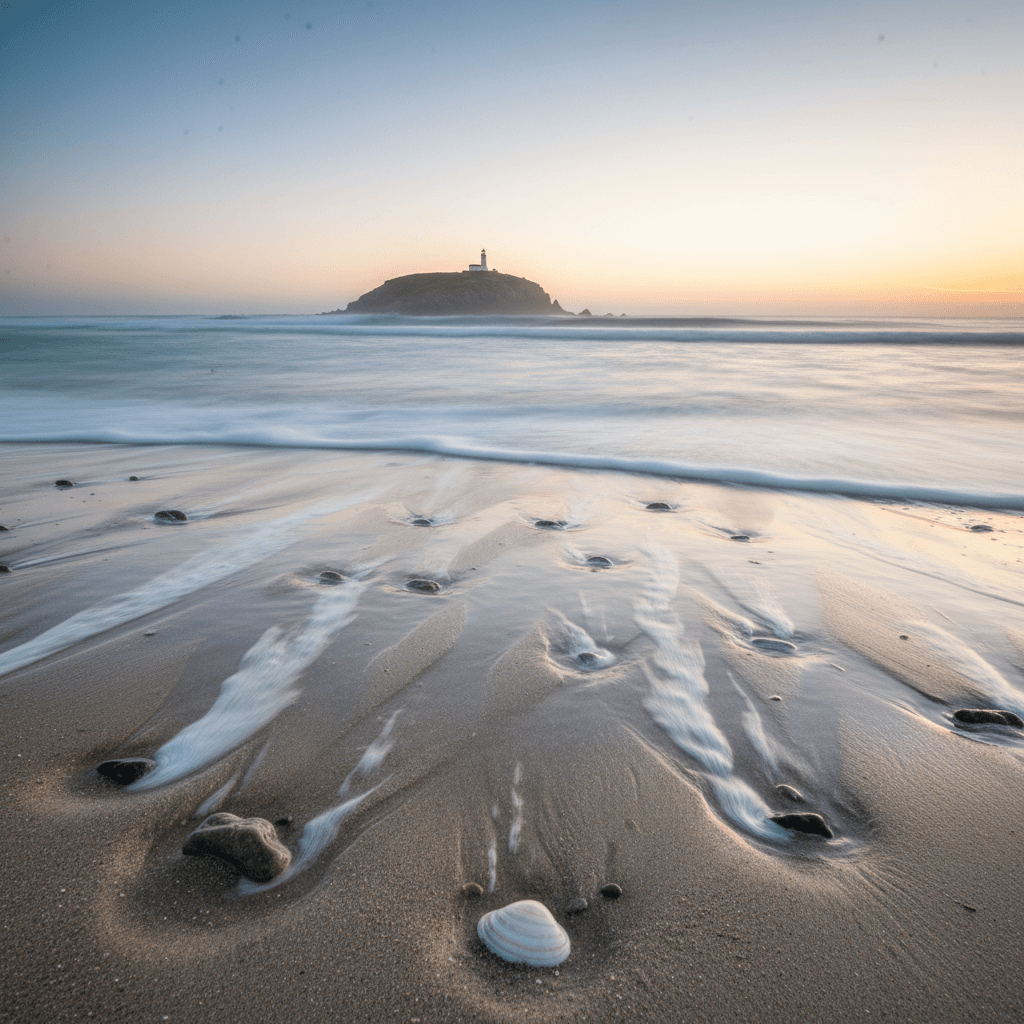

将微小的努力化作稳定的潮汐,重塑你的海岸。— 约翰·斯坦贝克

潮汐隐喻的力量

首先,这句箴言以海岸为喻,暗示改变并非骤起风暴,而是可预期、可积累的节律。稳定的潮汐每天并不壮观,却在悄然之间搬运泥沙、改写曲线。由此可见,微小努力若能获得节律与方向,就会从孤立的水滴,转化为具备地形效应的力量,进而在时间维度上重塑我们的“人生海岸”。

从涓滴到海潮的复利

接着,复利思维为这一隐喻提供了数学化的支点:微小改进若能持续叠加,增长便呈指数而非线性。常被引用的“每天进步1%”并不在于数字本身,而在于将努力绑定节律,从而让时间成为盟友。这种节律感像涨落分明的潮汐,将零散行动连接成长期轨迹,避免一时热血后的倦怠回潮。

文学中的耐心与涌力

随后,斯坦贝克的叙事向我们展示了耐心如何孕育涌力。《愤怒的葡萄》(1939)以群像描摹困境中的坚持,涓滴般的互助汇成社会的潮水;《人鼠之间》(1937)与《伊甸之东》(1952)则刻写欲望与命运之间的拉扯,提示人们:真正的改变不靠瞬间救赎,而靠长期的道德与行动节律。这与“把微小努力化作潮汐”的旨趣相互照映。

行为科学的节律设计

与此同时,行为科学告诉我们如何让潮汐“按时来临”。BJ Fogg 在《Tiny Habits》(2019)中强调从可笑地小开始,并以既有情境为锚点触发行为;Wendy Wood 在《Good Habits, Bad Habits》(2019)指出,环境与重复比意志更能驱动稳定执行。由此可知,设计触发器、降低摩擦、即时回馈,正是把微小努力接入稳定潮汐的工程学。

组织层面的边际增益

再往前看,团队与组织亦可借力潮汐。英国自行车队在戴夫·布莱尔斯福德的“边际增益”理念下,通过无数1%的微改进实现质变;丰田的“改善”(Kaizen)自20世纪中叶起以日常微革新累积竞争力。这些案例提醒我们:当改进拥有共同方向与节律,个体之滴便能汇为集体之潮。

自然史的耐心证据

进一步说,自然史提供了更长时段的注脚。达尔文在《珊瑚礁的结构与分布》(1842)中描述,微小珊瑚虫经年累月筑起礁体,最终改写海岸线;而地貌学也显示,海浪在漫长周期里以磨蚀与堆积塑形。由此可知,微不足道的单次作用,在时间的放大镜下,终能成为改变地形的决定性力量。

把海图变成行动

最后,若要把隐喻落地,可循五步:其一,界定你的“海岸线”(一个清晰而可量化的目标);其二,选定最小可行“波纹”(微行为);其三,设定节律与锚点(何时何地触发);其四,配置即时回馈(巩固习惯回路);其五,定期“测潮”(复盘与微调)。当节律建立,微小努力便不再零落,而是以稳定潮汐持续改岸。