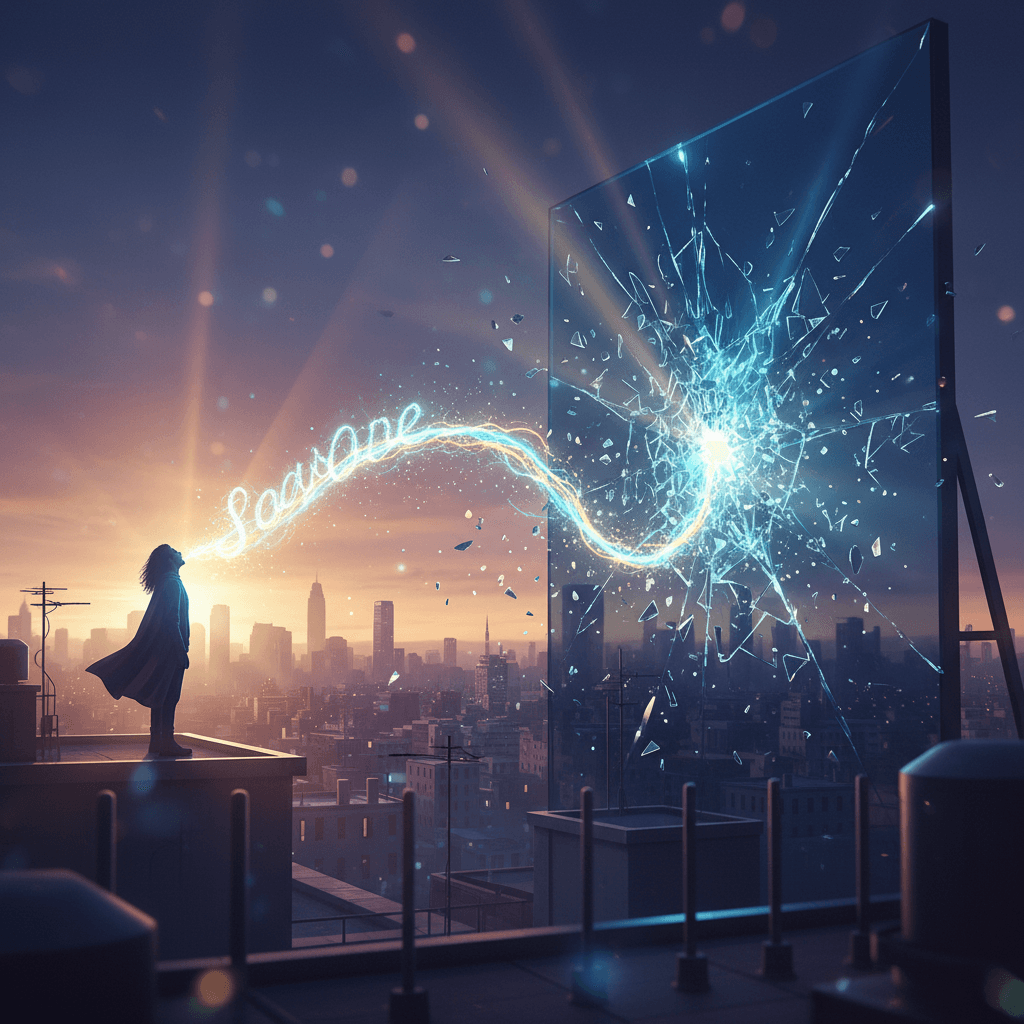

为自己发声;一句清晰的话就能打破沉默。——弗雷德里克·道格拉斯

从沉默到开口

起初,沉默常被误认为安全,仿佛无声就能避开冲突。然而,沉默也会固化不公,把“人人心知肚明”的痛苦推回阴影。道格拉斯的命题提醒我们:当一个人以一句清晰的话命名真相,沉默的表面便出现裂缝,旁观者忽然发现自己并不孤单。因此,打破沉默的第一步,不在于音量,而在于清晰——把经历凝成可理解、可传递、可行动的语言。由此,个体的微弱光点,便可能引燃公共讨论的火焰。

道格拉斯的火种

接着看道格拉斯本人。他在《弗雷德里克·道格拉斯自传》(1845)写到,主人阻止其识字的那一刻,他猛然意识到“识字是通往自由的路径”。自此,他把亲历转化为句句分明的指控:在《奴隶眼中的七月四日》(1852)里,他直言“This Fourth of July is yours, not mine.”这类短促、清晰而无法回避的话,迫使听众正视庆典与奴役之间的裂缝。此外,他创办《北极星》(1847),以“Right is of no sex—Truth is of no color”为箴言,让话语成为指路灯,而非噪音。

清晰胜于喧哗

同时,清晰并不等同尖刻。道格拉斯善用简洁结构与对照,让事实自己发声。他常先陈说常识,再揭示矛盾,最后给出道德结论,形成逻辑与情感的合力。例如,他把“自由的节日”同“被奴役的现实”并置,使听众在心里完成不容辩驳的推理。由此可见,清晰的话并非更响,而是更准:它减少歧义,切中核心,给行动留出明确路径。喧哗可以震耳,但唯有清晰,才能使人点头。

沉默的社会机制

然而,沉默之所以牢固,也有社会心理学的支撑。诺埃勒—诺依曼在“沉默的螺旋”(1974)中指出,人们惧怕孤立,因而压抑少数意见;拉塔内与达利的“旁观者效应”(1968)又显示,越多人在场,个人越可能不出声。值得注意的是,一句清晰的话能打断这两种机制:它让他人辨认“我并非唯一”的事实,从而逆转沉默的估算。换言之,明白无误的表达,是打破群体误判的起点。

从独白到合唱

随后,一句话之所以有扩散力,还因为它可被他人复述、继承与合唱。道格拉斯以演讲与报刊使语言结成网络;类似地,罗莎·帕克斯在1955年用一个平静的“不要”拒绝让座,唤起蒙哥马利的集体行动。从独白到合唱,关键在于可复制性:简洁的信息像旋律,易被记住与传唱。当更多人以同样的句式说话,社会就更难装作没听见。

数字时代的回响

进入当代,这一逻辑并未褪色,反而借助平台放大。“Me Too”(2017)用两词连接分散的经历;“I can’t breathe”(2014)以亲历之语刺破麻木。简短并非浅薄,而是为传播与共鸣让路。当然,信息洪流中也有噪音,因此越是拥挤的空间,越需要去除行话、避免模糊与夸饰,以免稀释本该被听见的痛点。清晰,依旧是最好的扩音器。

锻炼那一句清晰的话

最后,如何把经验炼成一句话?不妨遵循四步:指明谁、发生了什么、为何不公、我们要做什么;使用主动动词与具体名词,避免抽象套话;让陌生人用五秒复述,确保可理解;并辅以可验证的事实或一个生动细节。正如道格拉斯所示,清晰不是天降神谕,而是持续打磨的技艺。练就这一句,沉默便不再是终点,而成为对话的开端。