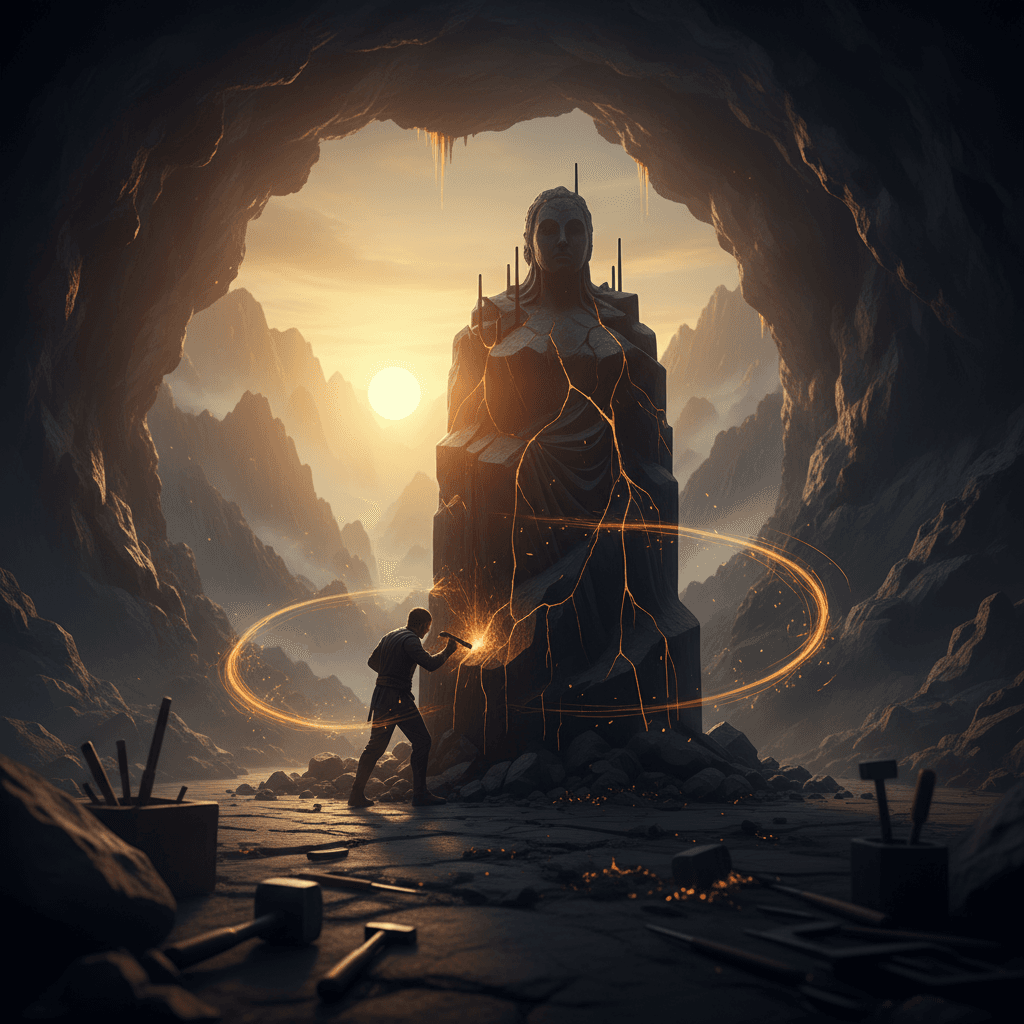

将悲伤化为燃料,用它雕琢出有目标的人生。— 艾丽斯·沃克

隐喻的能量学

沃克把悲伤比作燃料,把目的当作雕刻刀。燃料提供推动力,雕刻刀赋予方向与形状。只有当痛感被纳入工艺,生命才从被动的承受转为主动的塑形。因此,问题不再是“如何摆脱悲伤”,而是“如何在不抹去痛的前提下,令它服务于价值”。这一取向在故事与研究中一再出现——从小说人物的自我重塑,到心理学对创伤后成长的描绘,为我们展开一条由痛抵达目的的路径。

文学中的转化

在《紫色》(1982)中,塞莉由屈辱走向自我经营与关爱:她缝制裤子、写信、建立关系,正是把苦难雕成目标的过程。与此同时,沃克在《寻找我们母亲的花园》(1983)提出“womanist”视角,强调把被压抑的悲伤转译为创作与社区关怀。文学并未美化伤痛,而是让创作与行动成为承载之器;由此可见,目的不是抹平伤痕,而是让伤痕指路。承接此意,我们转向科学证据,检视这种转化在现实中的可能。

心理学与意义

心理学提出创伤后成长(Posttraumatic Growth):Tedeschi 与 Calhoun(1996)发现,经历逆境的人在意义感、人际深度与优先级上可能出现积极重构。同时,弗兰克尔《活出生命的意义》(Man’s Search for Meaning, 1946)显示,目的感如内在罗盘,可在苦难中维持尊严。然而,研究也告诫:成长不是必然,更不是要求受苦者“积极”。因此,转化的前提是安全、支持与诚实的哀悼。基于此,我们进一步思考可执行的路径。

把愿景落地的方法

要把悲伤变燃料,需要既温柔又精确的做法。首先,表达性书写(Pennebaker, Opening Up, 1997)为情绪提供容器,再用认知重评把“为什么我”改写成“我能做什么”。其次,愿景—障碍—行动的 WOOP 法(Oettingen, 2014)把目标与现实绑定,并借“如果—那么”实施意图(Gollwitzer, 1999)预先决定关键一招。再次,把目标微粒化为日程中的15分钟“雕刻段”,让持续性胜过爆发力。如此,痛感不再泛滥,而是沿着窄槽,切出可见的形状。接下来,转化还需要共同体。

共同体与正义的发动机

悲伤常具群体性,因此目的也常指向关系与正义。沃克的 womanist 视角鼓励把个人疗愈与社区解放并置:当事人的故事化为读写、互助与行动。美国“失子母亲”连线等运动即是例证,个体的丧痛推动警务、枪支与照护议题进入公共议程。同时,志业为个体回馈意义与新归属,形成正反馈——当燃料越过自我,引擎才更稳。然而,任何燃烧都需要冷却系统,以免耗尽。

边界、修复与持续

转化不是压抑。所谓“有毒的积极”会让人跳过哀悼,反而延宕复原。必要时,应借助治疗与药物,并留出无效率的休息与社交时间。DSM-5-TR(2022)将延长性哀伤障碍列为诊断,提醒当痛苦占据生活,应及时寻求专业支持。由此回到开头:把悲伤化为燃料,并非一次点火,而是循环的热管理;温度得当,刀刃才不致脆裂,人生之形也在日复一日的雕刻中清晰可见。