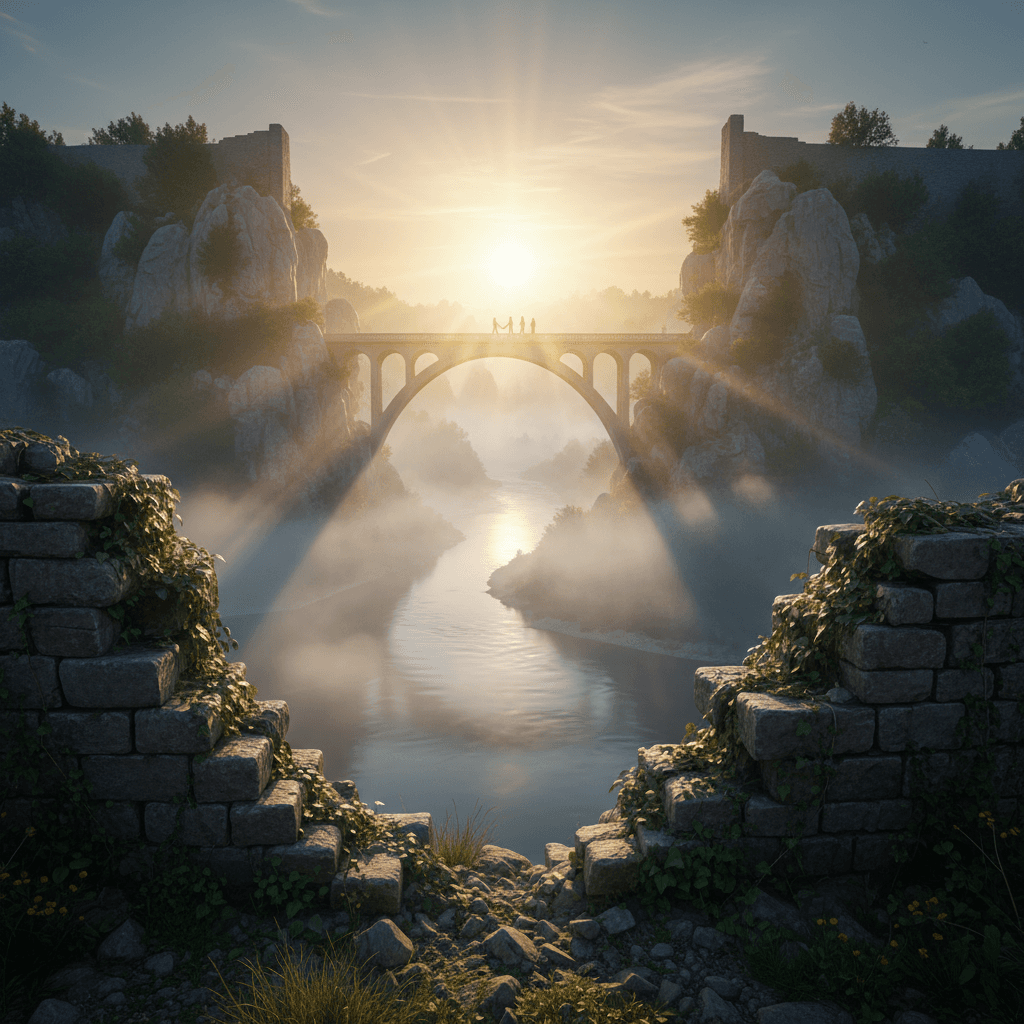

用你的行动搭建桥梁; 桥梁会带我们每个人走得更远,而墙永远做不到。— 阿尔贝·加缪

隐喻里的选择

首先,“桥”与“墙”不仅是空间的隐喻,更是伦理方向的选择。桥意味着向对方迈步、承担风险与责任;墙则诉诸恐惧、排斥与停止对话。加缪把“行动”置于桥的核心,提醒我们:只有把善意落到具体的做与不做,距离才会缩短,路径才会延伸。换言之,语言若不被行动承载,就像悬空的桥墩,无法承重,也无法抵达。

加缪的伦理基调

顺着这一思路,加缪反复强调一种以人的尊严为尺度的“节制与团结”。在“既非受害者,也非刽子手”(Combat社论,1946)中,他主张拒绝以暴易暴,以对话替代处决;而在《反抗者》(1951)里,他把反抗理解为对共同尺度的维护:不以毁灭他人为代价成全自己。由此可见,桥是反抗的积极形式——把分裂的一岸一岸,暂时连缀为可以共同站立的地方。

文学见证:《鼠疫》的临时桥

紧接着,《鼠疫》(1947)提供了桥的生动图景:里厄医生与塔鲁组织志愿队,建立信息与照护网络,在瘟疫封锁中为城市搭设临时的“人之桥”。他们并非豪言壮语,而是重复而平凡的守望——送药、统计、安慰。加缪让我们看到,桥的关键不在宏大结构,而在持续、可靠的行动;正如里厄所言,人类的尊严常来自“尽力而为”的顽强普通。

历史回声:从欧洲到和解委员会

再看现实历史,桥也曾改变进路。舒曼宣言(1950)以煤钢共同体把曾经的敌对嵌入相互依存,旨在让战争“在物质上变得不可能”。数十年后,南非真相与和解委员会(1996–1998)以公开作证与有限赦免换取事实与悔罪,德斯蒙德·图图称之为“恢复性正义”,为破裂社群搭起面对与修复的通道(TRC Final Report, 1998)。这些制度性的桥,虽不完美,却比高墙更能开辟向前的路。

心理与社会科学的支撑

与此同时,研究为“造桥”提供了机制解释。奥尔波特的“接触假说”(1954)指出,平等地位、共同目标与制度支持下的跨群体接触可降低偏见;后续荟萃分析也证实这一效应在多情境成立(Pettigrew & Tropp, JPSP, 2006)。在协作层面,奥斯特罗姆展示了社区如何通过规则与信任治理公共资源,避免“公地悲剧”(Governing the Commons, 1990)。可见,桥不仅是善意,更是可被设计与维护的社会结构。

把‘造桥’落到手边

因此,造桥需要可操作的路径。可以从四步走起:先倾听彼此的关切;再把诉求翻译成可共担的目标;随后共做一件小而具体的事;最后复盘并固化约定。一位教师曾每周设“问答角”,邀请立场相左的学生共拟班规,三周后冲突投诉显著减少——不是因为意见一致,而是因为共同完成了可见成果。这类微型桥梁,往往比口号更能改变关系走向。

边界不是高墙

最后,造桥并不等于迎合。健康的边界保护尊严与安全,而“高墙”则以切断联系为代价僵固差异。非暴力沟通强调以观察与需求阐明分歧,再以可行请求对接行动(Rosenberg, 1999);这是一种既不放弃原则、也不放弃对话的桥式姿态。如此,我们便能在不自我消解的前提下接近彼此,让桥带着每个人走得更远。