#桥梁建设

带有 #桥梁建设 标签的名言

名言:18

用声音做桥梁:从自我到联结

Created on: 12/31/2025

用勇气搭桥,迎接未来到来

Created on: 12/22/2025

真诚的行动与回响的桥梁之路

Created on: 12/3/2025

用持久善意取代高墙

Created on: 11/8/2025

行动架桥 心灵播种 希望共生

Created on: 11/3/2025

用行动造桥 跨越分裂 连接彼此 共享希望 走向远方 而非筑墙

Created on: 11/2/2025

将思想化桥梁 通往更多可能

Created on: 9/27/2025

以 慈悲 架桥 缩短 意图 与 影响

Created on: 9/23/2025

将 声音 投向 未来 选择 搭桥 而非 筑墙

Created on: 9/17/2025

以行动架桥,而非空想与愿望

Created on: 8/22/2025

化阻碍为通途:转变视角的力量

Created on: 6/20/2025

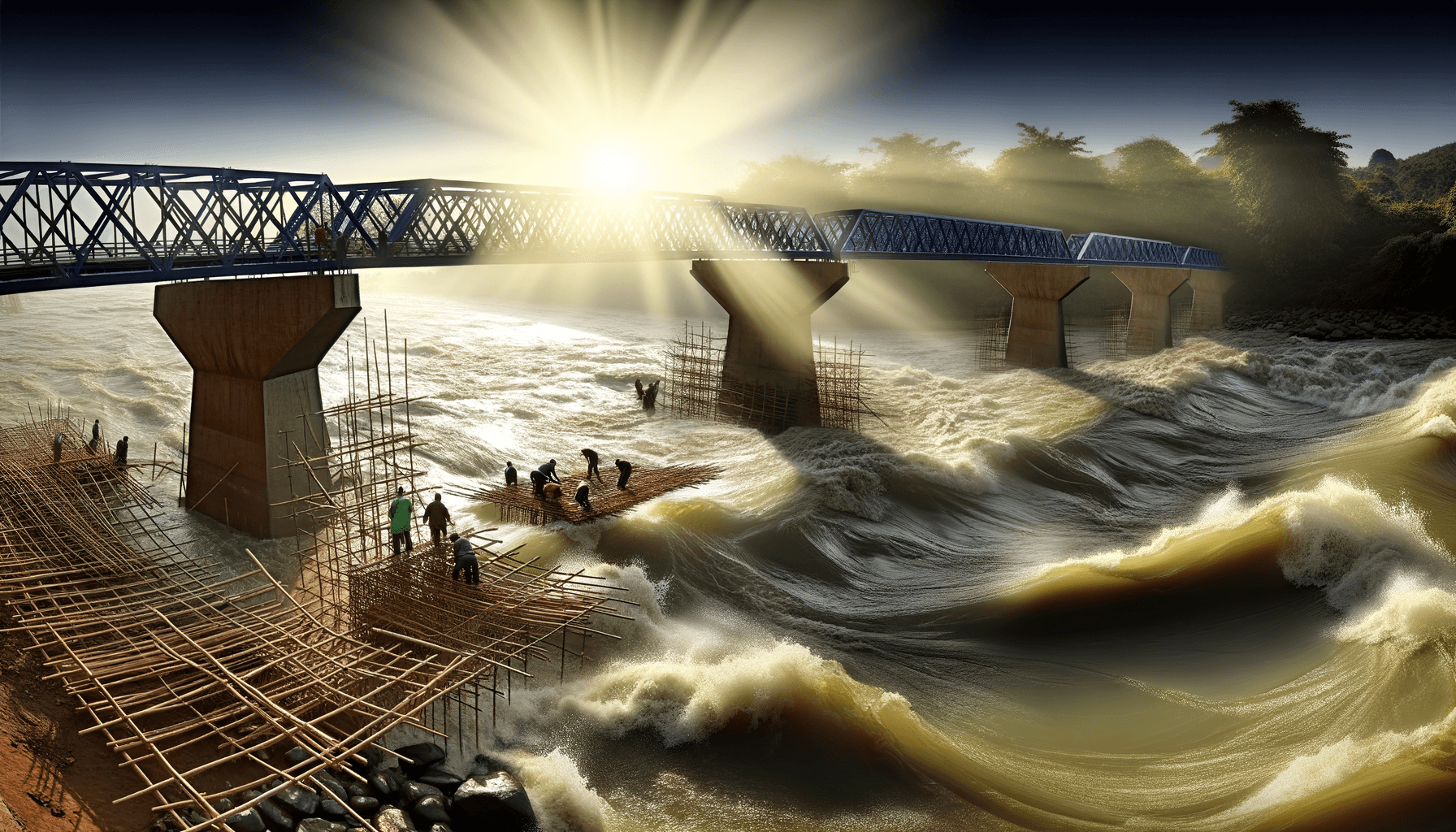

桥仍然可以建造,尽管苦涩的河水在下方流淌。— 安东尼·利科尼

Created on: 3/20/2025