#和平

带有 #和平 标签的名言

名言:9

让 和平 在 每一步 呼吸 止住 红色火轮

Created on: 10/31/2025

当 诗歌 成为 通向 和平 的 行动

Created on: 8/10/2025

诗歌 作为 一种 温柔 的 和平 行动

Created on: 8/10/2025

当 诗歌 成为 温柔 的 和平 行动

Created on: 8/10/2025

诗歌 是一种 温柔而 坚定的 和平

Created on: 8/10/2025

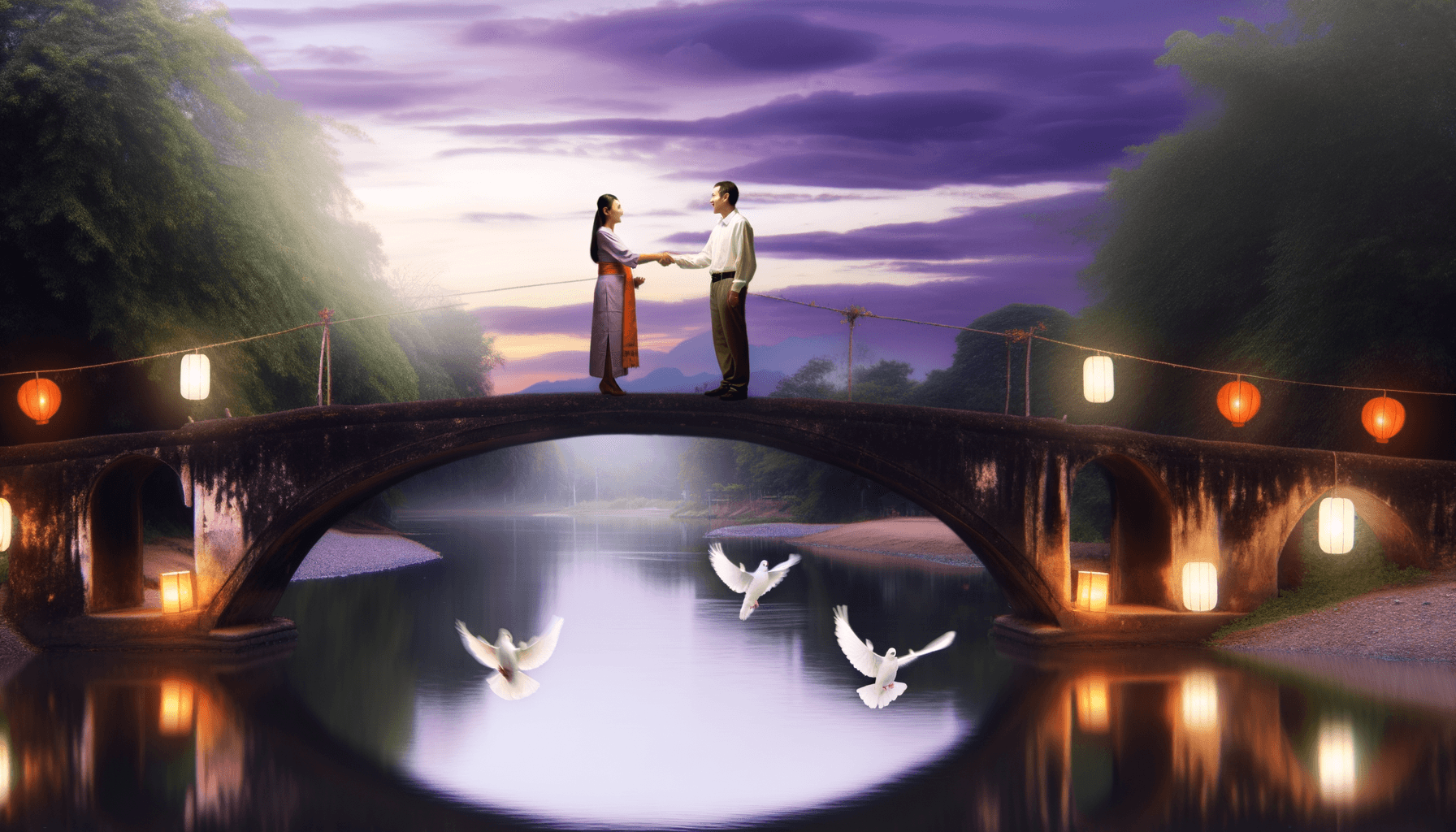

爱的力量:通往世界和平的桥梁

Created on: 7/10/2025

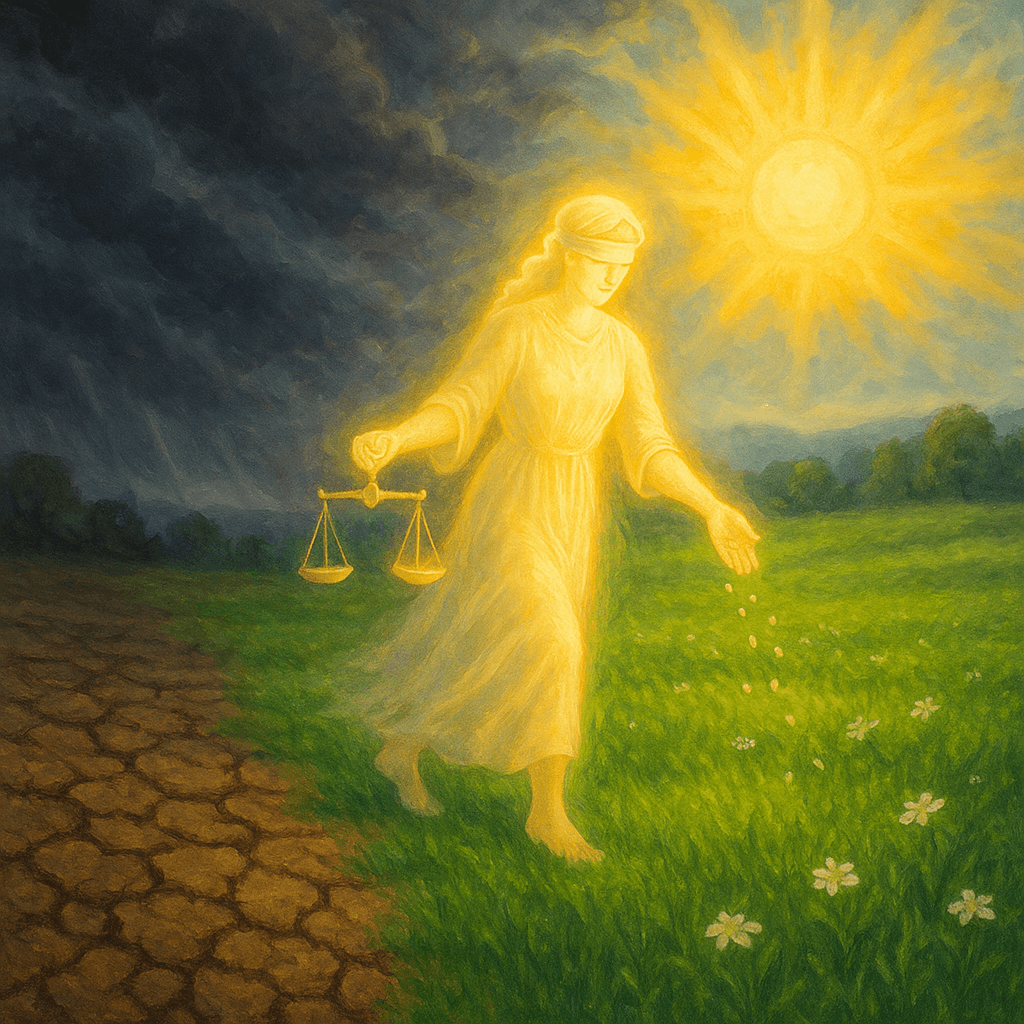

追求和平必须以实现正义为前提

Created on: 6/8/2025

和平无法通过武力维持,只能通过理解来实现 - 阿尔伯特·爱因斯坦

Created on: 2/18/2025

让我们不要试图通过饮用苦涩和仇恨的杯子来满足我们对自由的渴望 - 理查德·尼克松

Created on: 7/24/2024